倒風雅客聚落

-

-

地址:麻豆區總爺庄87號之1

map - 臉書粉絲專頁:https://reurl.cc/4j3A4v

-

補助年度:

2019年建物整修類

(文化部補助45%、臺南市增額18%)

倒風內海文化傳承

倒風雅客聚落(舊稱:柚鄉宅院)前身為鄭家古厝三合院,位於麻豆區清水里總爺庄的老宅聚落,於2000年時鄭家屋主無償提供古厝作為社區藝文活動推廣據點,自此十餘年間,有不少居民、文史工作者、學生透過古厝理解麻豆的文化歷史故事與資產,並投身於社區營造中(圖1)。

現況的柚鄉宅院仍維持三合院的建築形態,其建成年分已不可考,僅知於白河大地震(1964年)前就已落成,與周遭的其他古厝形成早期麻豆糖廠的員工社區,到處皆可見豐富的糖業文化痕跡。轉用為社區學堂後,便成為倒風內海工作室的工作地點,走過當年文建會的社區點子總體營造計畫、社區營造環境工程改善、社區創意產業開發與藝術行動踏查、推動青年洄游創業……讓原本的私人古厝成為麻豆清水社區的公共資產。在超過70年的古厝歲月中,雖經過大大小小的細節修整、維護,但漏水、白蟻蛀蝕等問題益發嚴重(圖2),因此透過文化部的私有老建築保存再生計畫,尋求再生的契機,讓柚鄉宅院能延續其「傳承」與「推廣」的使命。

與社區協作的修復過程

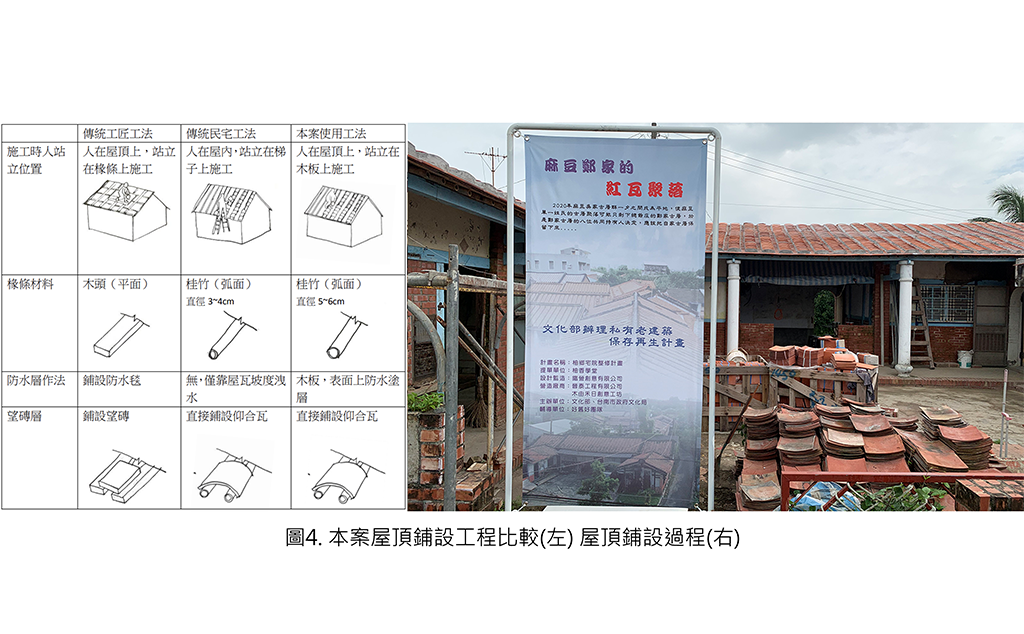

修復工程從屋瓦開始,本案屋體尚稱完整,但屋瓦經歷白河與九二一等的地震,再加上水泥中性化之緣故,導致內部空間多有漏水情形,因此必須進行整體屋瓦拆除,拆除屋瓦後團隊發現原案之屋脊與規帶是由瓦片再疊加上去,因此得重新製作屋脊規帶爾後才能修復屋瓦。古厝屋頂材料以竹材為主(圖3),考慮臺灣季節與品種問題,團隊使用孟宗竹作為主要原料,在椽條部分則另以桂竹舖設。由於以竹材來做為椽條將影響到瓦片的排列工法,導致無法以一般常見的望磚做底,為解決問題,團隊在桁架與椽條間新增防水夾板層,防止屋瓦破損後產生漏水、落塵,且於施工技術層面也較容易(圖4)。

正廳部分,團隊必須面對時間造成的損毀,其中穿斗及正廳立面嚴重白蟻蛀蝕成為最主要課題;另外針對不穩的結構與屋內溼度等問題,提出重砌磚柱並新增鋼構、新增氣窗等對策。正廳四組穿斗蟲蛀問題嚴重,需全部抽換並以檜木重修,然而因本案屋面已完成,因此團隊必須先做好桁架的臨時支撐方可進行原地拆卸(圖5)。由於是以原地拆組的方式修復,後續修復工程無法以一般常見的傳統穿鑿式的搭接法進行,只能以二夾一的方式來組構穿斗,藉由高強度的黏著劑配合多支夾具膠合,這樣的工法也導致修復過程相當耗時費工,然優點為可以透過已經完成的屋面避免陽光與雨水傷害整體結構。抽換穿斗過程中,必須先破壞正廳立面的磚柱,破壞後發現磚柱水泥呈現中性化、紅磚無法黏固須重新砌磚,團隊為了增強磚柱支撐力,在重砌之前先加設方管,與穿斗壁樑接合後再砌上清水磚。在正廳立面的三支壁樑也已嚴重蛀蝕需更換新檜木壁樑,在抽換前必須破壞原有竹編夾泥牆,因此團隊後續依傳統工法還原了原本的牆面(圖6)。

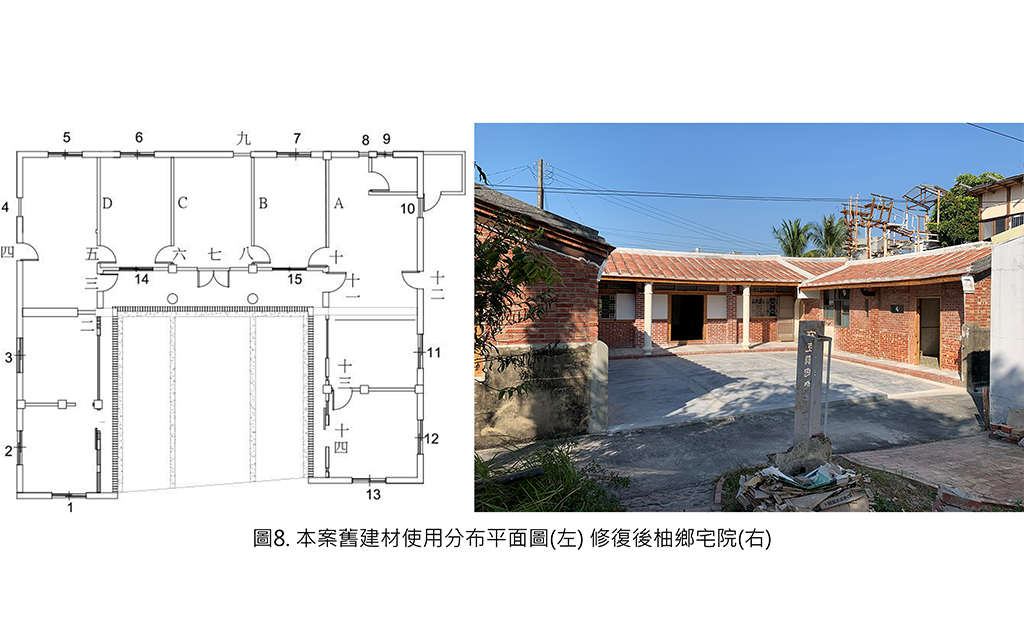

持續振興古厝修復技術

在門窗修復過程中,團隊安排了南華大學與臺南應用科技大學等實習生參與,在資深前輩的指導下,直接於實際案例中學習古厝修復的概念與工法(圖7);另在整體修復過程中因需大量檜木建材,本案向建材銀行申請舊料——包含檜木材、門扇、門鎖等等,將永續性結合歷史古厝(圖8)。

修復完成後的柚鄉宅院仍然作為社區工作站點營運,也是麻豆區藝文工作、社區營造的重要據點,今後也會持續傳承與推廣倒風內海文化,將古厝的公益性發揮至最大。

--

編撰|好舊好團隊 林靖璇

校對|好舊好團隊 洪嘉呈

資料參考|「柚鄉宅院整修計畫」計畫

圖照提供|王俊淵、倒風雅客聚落

--

國家文化記憶庫登錄資料 | 柚鄉宅院

相關報導|PeoPo公民新聞網 麻豆柚香宅院三合院老厝整修